年代別の歴代最強プレーヤー(2000年代)【記録で見る男子テニス】

- SENSUKE KURIYAMA

- 8月23日

- 読了時間: 7分

歴代最強のテニス選手を年代別で大研究!2000年代は顔ぶれがガラッと変わります。その変化の中でサンプラスからフェデラーへと時代が移りました。他の面々には復活を遂げたアガシやロディックといったアメリカ勢、そしてのちにフェデラーと並んでBIG4と称されるナダル、ジョコビッチ、マレーが出現してきます。ナダルは2002年~、ジョコビッチは2004年~、マレーは2005年~と、それぞれ少しずつ時をずらしながら頭角を現しています。

(特集ページ:記録で見る男子テニス2024年版)1968年から2024年3月までのデータをQlik Senseアプリで分析しました。

※ データソースは「Huge Tennis Database」です。各種情報を参考にした独自集計のため、お楽しみの範囲ということでご了承ください。▼2000年代のサマリ

ATP記録データから2000年代(2000~2009)までのツアー記録を対象に絞り込みました。1,504名の選手が戦った1,506大会(64,422試合)の記録です。表1はタイトル数ランク上位10名のリストです。R.フェデラー、R.ナダル、A.ロディックが上位3名となっています。4位以下は、L.ヒューイット、N.ダビデンコ、A.アガシ、N.ジョコビッチ、C.モヤ、G.クエルテン、M.サフィンと並んでいます。

(表1:2000年代のプレーヤー:タイトル数上位)

▼各指標の上位選手(勝利数、勝率、タイトル数、グランドスラム勝利数)

表2は期間中にランキング10位以内に到達した選手の上位に絞り込んでいます。タイトル数の多い順に並べ替え、各指標のトップ3に色を付けています。R.フェデラーがトップを独占しています。また、同様に独占的だった1990年代のサンプラスをも超える数値が記録されていることにも注目です。

・勝利数:サンプラス 630 vs 663 フェデラー

・勝 率:サンプラス .811 vs .825 フェデラー

・タイトル:サンプラス 62 vs 61 フェデラー

・GS勝利数:サンプラス 157 vs 188 フェデラー

(表2:2000年代のタイトル数)

<タイトル数>

R.フェデラーが61勝で1位、R.ナダルが36勝で2位、A.ロディックが27勝で3位です。次点に26勝のL.ヒューイットがいます。ナダルは2002年からの参戦にも関わらず、後述の勝率とともに2位に食い込んでおり既にBIG4としての片鱗を感じることができます。

<勝利数>

R.フェデラーが663勝で1位、A.ロディックが502勝で2位、L.ヒューイットが466勝で3位です。

グランドスラムでの勝利数でも同じ顔ぶれで、1位はR.フェデラーの188勝です。2位がL.ヒューイットの121勝、3位はA.ロディックの106勝です。ヒューイットとロディックはそれぞれこの時代のアメリカとオーストラリアを象徴する選手で、2000年代初頭にはランキング1位も記録しており、それぞれの在位期間はヒューイットが2001年11月~2003年6月、ロディックは2003年11月~2004年1月となっています。その後、2004年2月にフェデラーがランキング1位の座にたどり着き以降は完全にフェデラーの時代となっていきます。

<勝率>

ここでも1位はR.フェデラー、.825です。2位はR.ナダルの.815、3位はA.アガシの.761です。新旧のレジェンドが入り混じった結果となりました。

▼2000年代の移り変わり:各選手の年齢と累積勝利数

先の表2でピックアップしたタイトル数上位11名に加えて、2000年代にランキング1位を記録した選手2名(P.サンプラス、J.C.フェレーロ)を加えて分析しました。

表3を見るとフェデラーのキャリア前半期(18~28歳くらいまで)がピッタリ2000年代に重なっていることが分かります。同年代のヒューイットやロディックの方が先にトップに上り詰めましたが、23歳頃を境に一気に突き抜けていってます。15歳でツアーデビューのナダル、その後に続くジョコビッチとマレーが期待を感じさせるトレンドを見せてますね。

(表3:年齢別の累積勝利数:2000年代)

<同年代トップ3名の比較:ヒューイット vs フェデラー vs ロディック>

表4は2000年代を代表する3名の年間勝利数トレンド比較チャートです(参考に1990年代からアガシも加えています)。3名は生年月日(表4.1)もほぼ同じでヒューイットが1981年2月24日、フェデラーが1981年8月8日、ロディックが1982年8月30日です。

ヒューイットがいち早くトップに上り詰めており、2000年には年間勝利80勝を記録しています。年間80勝はフェデラーも2度しか到達しておらず、2000年初頭の王者ヒューイットの存在感を表しています。ロディックはフェデラーに追走するような感じで2000年にデビューしていますが、2004年に74勝でフェデラーと並んだのをピークに下降トレンドに入っています。

興味深いのは2004年(22₋23歳)を境にヒューイットとロディックが明らかに下降しているのに対して、フェデラーはそこから大きくジャンプアップしている点です。まさに2004年以降の長期に渡るフェデラー時代の到来を告げていると言えると思います。

(表4:ヒューイット、フェデラー、ロディックの勝利数トレンド)

<なぜ、勝利数が少ないロディックがフェデラーより先にNo.1になれたのか?!>

年間勝利数のトレンドを見ていて少し気になった部分がります。ロディックが最後までフェデラーを追い抜くことができなかったことが分かったのですが、ロディックの方が早くランキング1位にたどり着いているという事実です。実際に初めてランキング1位になった日付を確認すると下記の通りです。

・ヒューイット:2002年11月19日

・ロディック:2003年11月3日

・フェデラー:2004年2月2日というわけで「なぜ、勝利数が少ないロディックがフェデラーより先にNO.1になれたのか?!」分析をしてみたところ、表5にその答えが見つかりました。先と同じ4名の年間勝利数トレンドですが、大会グレードを「グランドスラム」と「マスターズ」レベルのみに絞り込みました。すると、ロディックは2002年から2003年にかけてはフェデラーを上回っており、2003年にはヒューイットが大きく成績を落としています。ランキングポイントはグレードの高い大会ほど大きく獲得できるので、2003年11月にロディックが1位になった背景がよく分かります。

(表5:グランドスラムとマスターズの年間勝利数トレンド)

▼2000年代のATPランキング1位在位週

年代ごとの最強プレーヤーを語る上で各年代でランキングNO.1であったことは非常に大きな指標となります。表6をご確認ください。

2000年代にNO.1になったのは、R.フェデラー、L.ヒューイット、A.アガシ、R.ナダル、G.クエルテン、A.ロディック、P.サンプラス、M.サフィン、J.C.フェレーロの9名です。期間中のNO.1在位週は、R.フェデラー263週、L.ヒューイット80週、A.アガシ49週、R.ナダル46週、G.クエルテン43週、A.ロディック13週と続いています。

特筆すべきは2位の在位ではR.ナダルが182週で断トツ、3位の在位ではN.ジョコビッチが106週で断トツとなっており、新時代へ突入していく状況が顕著に見えてきます。後述の表8を見て頂くとその推移がよく分かりますが、2009年にはA.マレーも加わりBIG4が出そろっています。

(表6:2000年代、ランキング3位以内のプレーヤー)

<2000年代のランキング推移①:四半期ごとの10年トレンド>

では、2000年代にNO.1になったプレーヤーのランキング推移を見てみましょう。表7で確認してみました。ランキングデータは週ごとの更新となるため、10年分を表示すると一目でトレンドが辿れませんので四半期(1月、4月、7月、10月の各1週目)に絞り込みました。1位の座は1990年のレジェンド、A.アガシとP.サンプラスから始まります。その後2001年のG.クエルテン、M.サフィンを経て、2001年からL.ヒューイットがおよそ1年半に渡って1位をキープしています。そして、2003年は復活のA.アガシとJ.C.フェレーロ、A.ロディックと変遷し、R.フェデラーとR.ナダルへと移りました。

(表7:2000年代、NO.1プレーヤーのランキングの移り変わり/四半期ごと)

A.アガシ⇒P.サンプラス⇒G.クエルテン⇒M.サフィン⇒L.ヒューイット⇒A.アガシ⇒J.C.フェレーロ⇒A.ロディック⇒R.フェデラー⇒R.ナダル

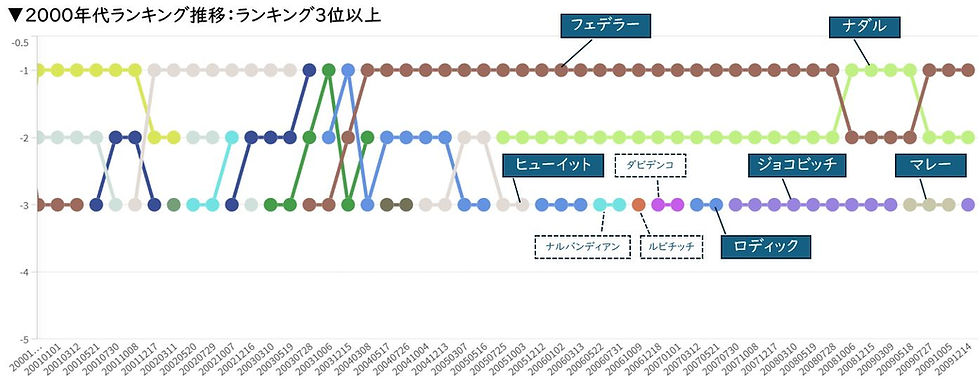

<2000年代のランキング推移②:ランキング3位以上>

2000年代後半に入るとランキングの様相が変わります。フェデラー、ナダルが1位2位を独占し、3位はヒューイット、ロディックからナルバンディアンやダビデンコ、ルビチッチといったタレントを経て、2007年以降にジョコビッチとマレーが出てきてBIG4時代に入りました。

(表8:2000年代、3位以上のランキングの移り変わり)

▼2000年代の最強プレーヤー

どの指標を見ても2000年代の最強プレーヤーは「ロジャー・フェデラー」で決定です。アガシから10歳下のヒューイット、ロディック、フェデラーに世代交代し、BIG4が絶対支配する時代への移り変わりの10年となりました。

以上

コメント